Die Waffen der Natur für die Sanierung von durch Explosivstoffe verunreinigten Böden?

Die Böden vieler Schweizer Standorte sind durch Munition oder Munitionsreste verunreinigt. Um diese Standorte zu reinigen und die betreffenden Ökosysteme bestmöglich wiederherzustellen, sind innovative Methoden erforderlich. Ein Forschungsprojekt nimmt die biologischen Abbaufähigkeiten bestimmter Mikroorganismen unter die Lupe: Könnten Bakterien und Pilze die Lösung des Problems sein?

Dr. Anne-Laure Gassner, Fachbereich Explosivstoffe und Munitionsüberwachung, und Lucas Ballerstedt, Stab W+T, Kompetenzbereich armasuisse Wissenschaft und Technologie

In Kürze

Dr. Anne-Laure Gassner ist wissenschaftliche Projektleiterin im Fachbereich Explosivstoffe und Munitionsüberwachung von armasuisse Wissenschaft und Technologie (W+T). Dort verantwortet sie selbst Forschungsprojekte. Im Beitrag gibt sie Aufschluss über die biologischen Abbaufähigkeiten bestimmter Mikroorganismen, um Standorte zu reinigen und die betreffenden Ökosysteme bestmöglich wiederherzustellen.

Weltweit sind viele Orte durch Munition oder Munitionsreste verunreinigt. Hierzulande sind drei Arten von Standorten von dieser Problematik betroffen: Seen, in denen Munition versenkt oder die als Übungsziele verwendet wurden, Orte, an denen es unbeabsichtigt zu Explosionen gekommen ist, und schliesslich reguläre Schiess- oder Übungsplätze. Das vorliegende Projekt, das sich mit der Sanierung von durch Explosivstoffe verunreinigten Böden befasst, betrifft logischerweise lediglich die beiden Letzteren.

Schiessplätze, die längere Zeit durch die Schweizer Armee verwendet wurden, sind erheblich mit Blei belastet. Neben Blei können noch weitere Schwermetalle wie Kupfer oder Antimon vorhanden sein. Eine Patrone des Typs GP 90 enthält beispielsweise rund drei Gramm Blei. Da im Jahr 2021 rund 25,6 Millionen GP 90 verschossen wurden, besteht vorbehaltlich entsprechender Schutzmassnahmen oder Einsammeln ein entsprechendes Verunreinigungspotenzial. Munition enthält aber auch organische Explosivstoffe wie beispielsweise TNT. Darüber hinaus enthält eine Handgranate bereits über 100 Gramm Explosivstoffe. Da diese beim Explosionsprozess nicht vollständig verbrennen, ist es wahrscheinlich, dass auf Schiessplätzen auch Reste von Explosivstoffen und Pulver zu finden sind.

Sanierung: Welche Optionen gibt es?

Für sanierungsbedürftige Standorte stehen drei Optionen zur Verfügung: Bei der «Off-site-Sanierung» wird der kontaminierte Boden ausgehoben, wegtransportiert und ausserhalb des Standorts behandelt. Die «On-site-Sanierung» folgt den gleichen Schritten, ausser dass die Behandlung in einer direkt vor Ort errichteten Anlage erfolgt. Die letzte Option ist die «In-situ-Behandlung», bei der weder Aushub- noch Transportvorgänge erforderlich sind. Bei dieser Methode werden die Schadstoffe eliminiert oder immobilisiert ohne Material zu bewegen, Der Boden an der Behandlungsstelle bleibt also intakt.

Für die Eliminierung der Schadstoffe kommen zahlreiche In-situ-Verfahren infrage, unter anderem auch biologische Methoden. Diese nutzen die biologische Abbaubarkeit der Schadstoffe durch Mikroorganismen, die organische Schadstoffe chemisch umwandeln, um Energie für sich zu gewinnen. Anders gesagt, diese Organismen ernähren sich mit den im Boden vorhandenen Schadstoffen. Idealerweise sollen Verbindungen in ihre mineralischen Bestandteile zerlegt werden, die Grundbausteine, die durch die Pflanzen wieder verwendet werden können. Dieser Vorgang wird als Mineralisierung bezeichnet.

Das vorliegende Forschungsprojekt soll somit bewerten, ob biologische Sanierungsverfahren für den Abbau von im Boden vorliegenden Explosivstoffen eingesetzt werden könnten. Dabei ist wichtig zu wissen, dass im Boden eine sehr komplexe Artenvielfalt herrscht. Tatsächlich können in einem Gramm Boden rund eine Milliarde Bakterien leben, die sich auf 2000 bis 10 000 Spezies verteilen. Manche dieser Bakterien könnten die Fähigkeit erworben haben, bestimmte Explosivstoffe abzubauen. Die hinsichtlich des biologischen Abbaus aktiven Mikroorganismen können bereits im Boden des verunreinigten Standorts vorhanden sein, man spricht hier von Biostimulation, oder man kann exogene Bioorganismen einbringen (Bioaugmentation). Es reicht jedoch nicht aus, einfach passende Mikroorganismen zu finden und sie im Boden zu verteilen. Es kommt wesentlich darauf an, ihre Arbeitsbedingungen zu optimieren und insbesondere ihre Aktivität zu stimulieren, indem ihnen Nährstoffe zugeführt werden. Ausserdem dürfen sie nicht pathogen für den Menschen sein (Risikogruppe 1). Dies ist eine unverzichtbare Voraussetzung für ihren Einsatz in der Bioremediation.

Einordnung von Mikroorganismen:

Mikroorganismen werden abhängig von der Gefahr, die sie für Menschen und das Ökosystem im Allgemeinen darstellen, einer von vier Risikogruppen zugeordnet. Je höher diese Einstufung ist, desto höher das Pathogenitätsrisiko für den Menschen und die Gefahr ihrer Verbreitung. Für die Bioremediation dürfen nur Mikroorganismen aus Risikogruppe 1 eingesetzt werden, die nicht pathogen sind und von denen keine Gefahr einer Verbreitung ausgeht.

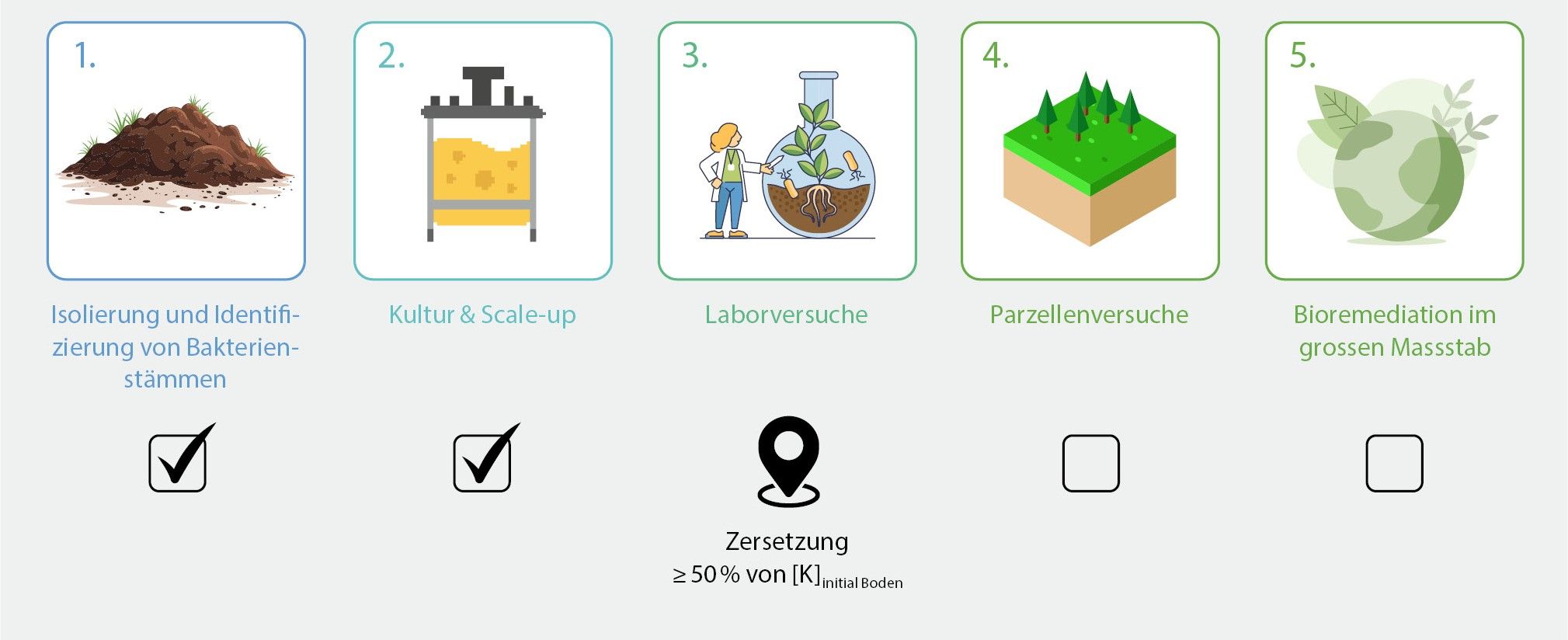

Welche Phasen umfasst das Projekt?

Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen TIBIO durchgeführt, das im Bereich der Umweltbiotechnologie und wissenschaftlichen Beratung tätig ist. Es unterteilt sich in fünf Phasen (siehe nachfolgende Abbildung), beginnend mit Laborexperimenten in kleinem Massstab. Jede folgende Projektphase nähert sich dann weiter den realen Anwendungsbedingungen an. In der ersten Phase sollen Mikroorganismen gefunden werden, die die untersuchten Explosivstoffe abbauen können. Dazu wurde ein Standort gewählt, der sich aufgrund vorliegender Explosivstoffrückstände im Boden als potenzielle Quelle eignet. Da der gewählte Standort ausserdem lange Zeit unberührt geblieben ist, könnten lokale Mikroorganismen gelernt haben, sich von den Schadstoffen zu ernähren. Es werden drei Bodenproben von innerhalb des Standorts entnommen. Dann werden Mikroorganismen isoliert und identifiziert, die in Gegenwart von Explosivstoffen überleben können. In der zweiten Phase werden die ausgewählten Mikroorganismen in grösserer Menge kultiviert, um die Kosten der in grossem Massstab eingesetzten Behandlungsmischung zu evaluieren. Wäre die Bioremediation nämlich kostspieliger als eine Ex-situ-Remediation, wäre ihr Einsatz schwer zu rechtfertigen. Anschliessend werden Bioremediations-Versuche im Labor durchgeführt. An dieser Stelle wird die Wirksamkeit des biologischen Abbaus untersucht und es wird sichergestellt, dass die Abbauprodukte nicht toxischer sind als die Ausgangsstoffe selbst. Wird ein Abbau der Schadstoffe um mindestens 50% der ursprünglichen Konzentration erreicht, können die ersten Versuche auf einer kleinen Bodenparzelle durchgeführt werden. Abschliessend kann dann eine Bioremediation in realem Umfang erfolgen.

Fazit und Ausblick

Zum jetzigen Stand konnte die zweite Projektphase erfolgreich abgeschlossen werden. Die ersten Laboruntersuchungen des biologischen Abbaus sollten in den nächsten Monaten beginnen. Dabei bleibt aber zu berücksichtigen, dass jede Projektphase ganz eigene Herausforderungen und Hürden mit sich bringt, die das Projekt stoppen und einen Neubeginn erforderlich machen könnten.